揭开卫星图像的4大误区

揭开卫星图像的4大误区

ytkz揭开卫星图像的4大误区

引言

卫星图像是一种既充满未来感又贴近日常生活的科技。我们在高德地图、百度地图的导航中,在天气预报的云图里,甚至在新闻报道的灾害救援地图中,都能看到它的身影。然而,在这些简洁的界面背后,隐藏着复杂的卫星系统、原始数据,以及许多令人惊讶的误解。人们常认为卫星图像总是实时的、高清的,只有财大气粗的机构才能使用。事实远比想象中复杂,也更有趣!在这篇博客中,我们将揭开关于卫星图像的五大常见误解,并带你了解中国在这一领域的独特贡献。

误解1:更高分辨率 = 更好的结果?

乍一看,高分辨率的卫星图像似乎是王道——能看清单辆汽车、甚至一片树叶的细节,听起来很酷,对吧?但事实并非总是如此。虽然高分辨率图像(如高分二号卫星提供的亚米级分辨率)确实能捕捉细微细节,但它并不一定适合所有场景。比如,监测中国西北地区大规模的退耕还林项目,或评估长江流域的洪水风险,低分辨率但覆盖范围广的图像(如风云四号或资源三号)往往更实用。这些图像提供多光谱数据和频繁的重访周期,能更高效地分析大范围环境变化。

高分辨率数据的成本高、数据量大,处理起来也更复杂。举个例子,2020年长江洪水期间,中国利用风云卫星的广覆盖图像快速评估受灾区域,而非依赖昂贵的高清图像。这提醒我们:选择合适的工具比盲目追求“高清”更重要。

误解2:卫星图像是实时的?

受科幻电影和高德地图实时导航的影响,很多人以为卫星图像就像太空直播,随时更新。但事实远非如此,大多数卫星图像会延迟数小时、数天甚至数周,具体取决于卫星本身、轨道、云量以及提供商的处理流程。

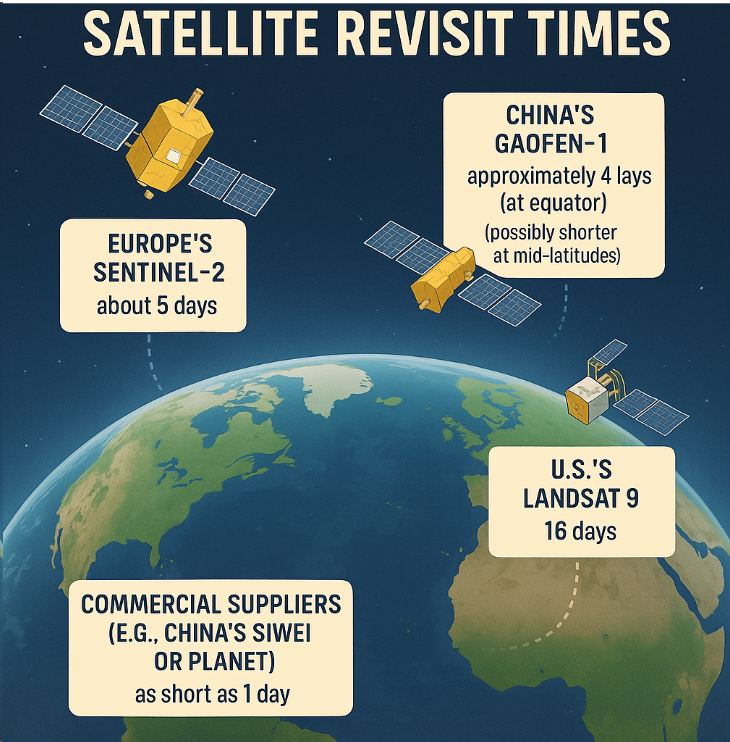

例如,中国的高分一号卫星在赤道地区的重访周期约为4天,而中纬度地区因轨道重叠可能更短。国际上,像欧洲的Sentinel-2卫星,重访时间约为5天,而美国的Landsat 9则需要16天。商业供应商(如中国的四维世景或国际的Planet)可以提供每日图像,但通常需要付费且有许可限制。

实时监控在某些场景下是可能的,比如2023年台风“杜苏芮”登陆福建时,中国利用北斗卫星和风云卫星的协同观测,为救援提供了近实时数据。但对于日常应用,卫星图像的“实时性”更多是技术与成本的平衡。

误解3:只有大机构才能用卫星图像?

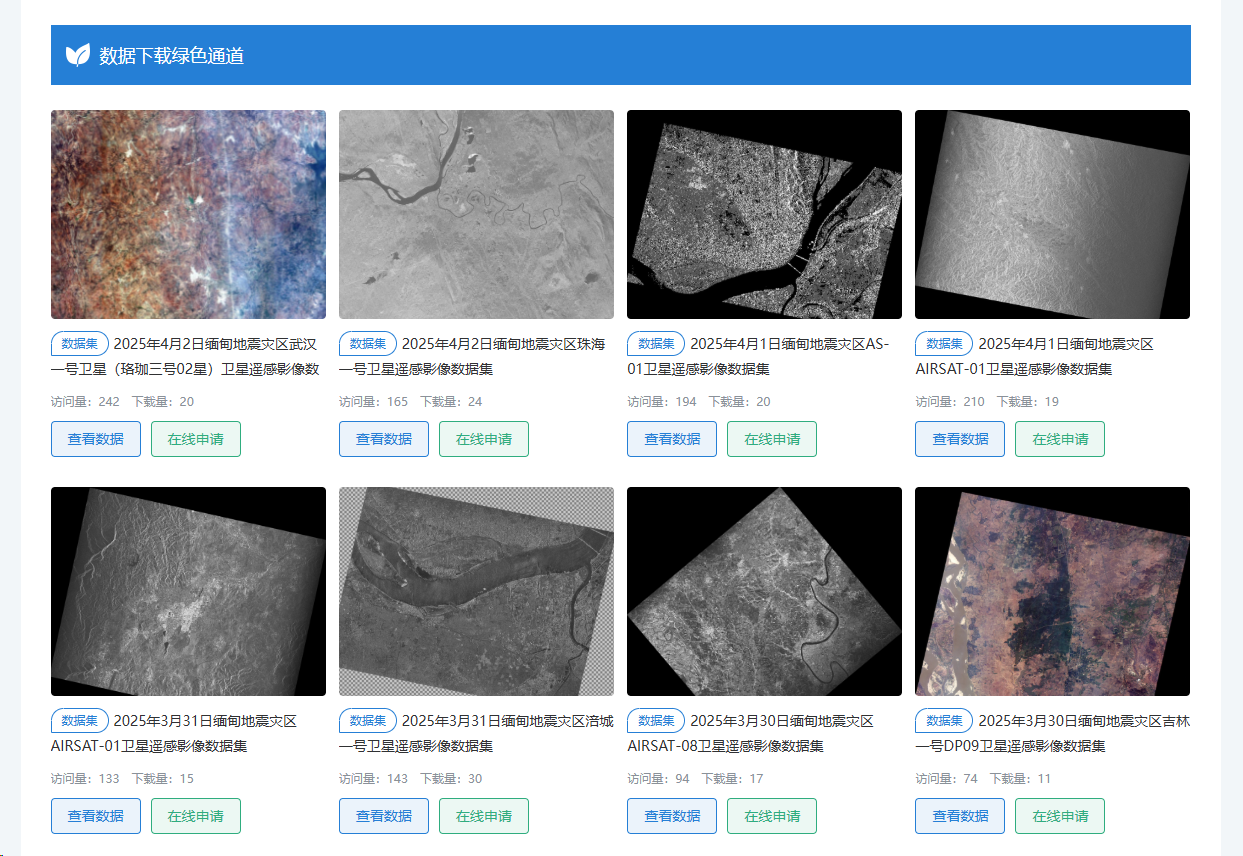

过去,卫星图像确实是国家级机构或大公司的“专属玩具”。但现在,情况完全不同(准确来说是有所改善)。中国的高分专项(高分辨率对地观测系统)和风云卫星系列已向公众开放大量免费数据。例如,国产多光谱卫星数据可通过中国资源卫星应用中心免费获取,用于农业、林业和城市规划等研究。比如2025年缅甸7.9地震灾害应急数据可以在国家综合地球观测数据共享平台下载。

国际上,欧洲的哥白尼计划和NASA的地球观测数据也提供PB级的免费影像。

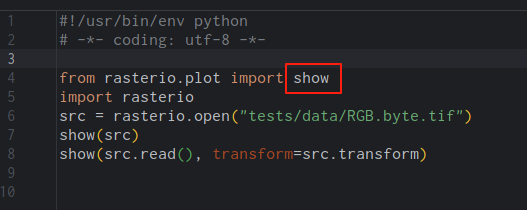

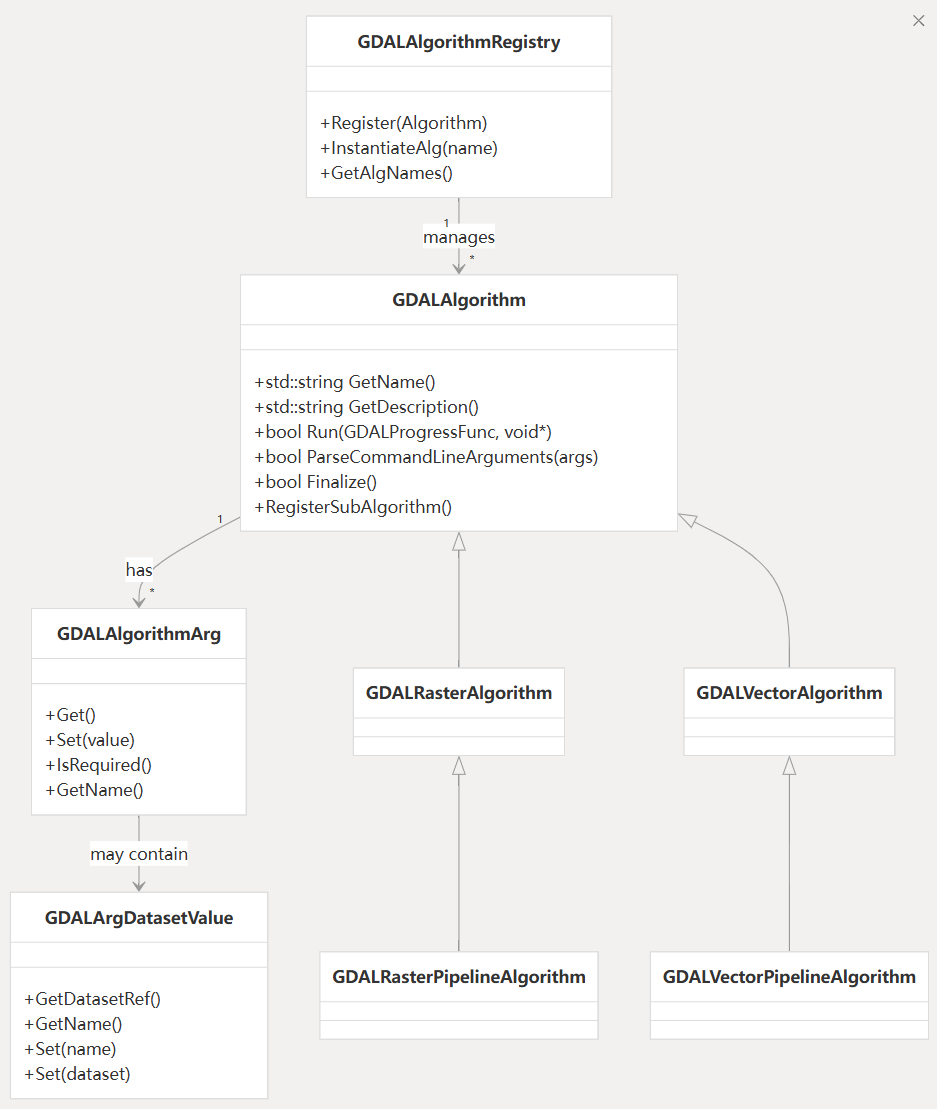

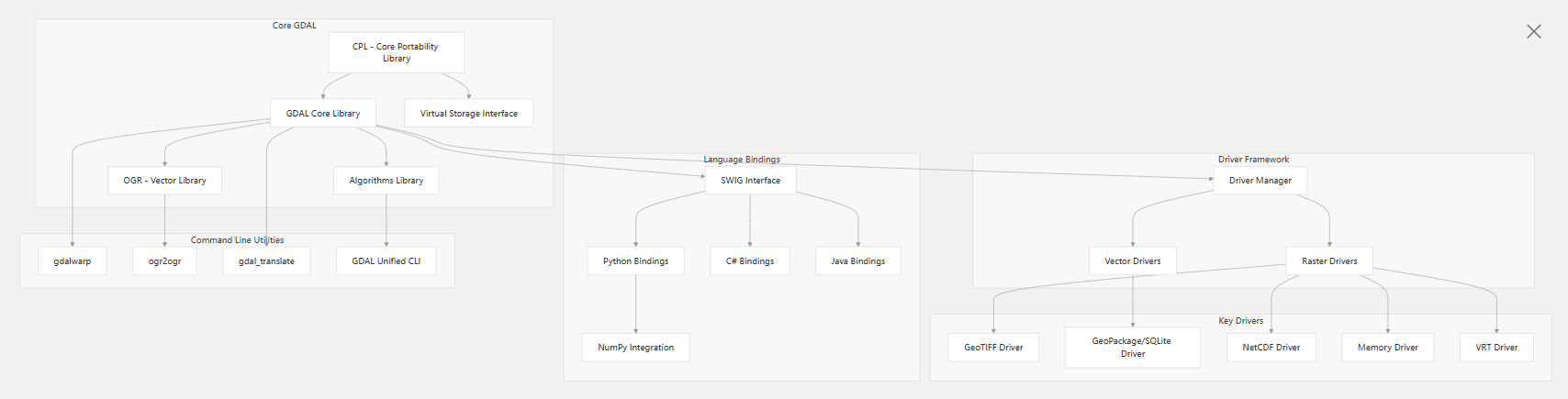

如今,挑战不再是财力,而是技术能力。普通人只要会用一些开源工具(如Python的GDAL库),就能分析卫星数据。比如,2022年河南暴雨后,许多研究团队利用免费的哨兵数据快速绘制了灾后地图,助力救援。

题外话,有没有朋友曾经在支付宝上面种过树?

误解4:卫星图像 = 航拍照片?

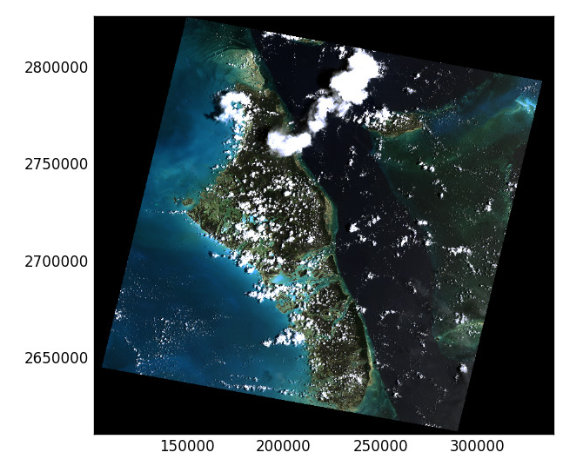

很多人以为卫星图像就像无人机拍的航拍照片,只是视角更高。但卫星图像的真正强大之处在于,它不仅仅是“照片”,而是电磁波谱的测量数据。普通照片只捕捉可见光,而卫星图像可以记录红外、热辐射甚至微波数据。例如,高分五号卫星的多光谱数据能通过NDVI(归一化植被指数)分析植被健康,监测土壤湿度,或发现城市热岛效应。

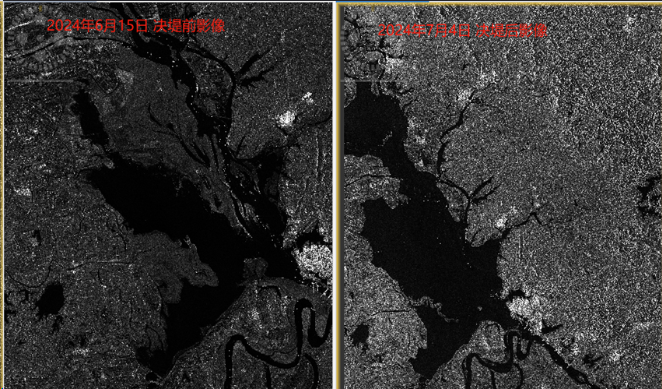

更特别的是,像高分三号这样的合成孔径雷达(SAR)卫星,能在云层覆盖或夜间条件下,通过雷达波捕捉地表结构和湿度信息。

这在2024年洞庭湖决口洪灾中发挥了关键作用,帮助救援队在恶劣天气下快速定位受灾区域。

合成孔径雷达(SAR)影像很适合用在洪灾应急,原因在于洪灾以为着下雨,下雨意味着有云,有云层意味着光学卫星有力使不出去。

小结

卫星图像的未来不仅仅在于更强大的传感器,更在于更广泛的访问、更深入的洞察和更智能的工作流程。