读到了一篇技术从业者的内心独白

读到了一篇技术从业者的内心独白

ytkz我最近读到了一篇技术从业者的内心独白,字里行间充满了迷茫、失望与自嘲。这篇文章让我感同身受,仿佛看到了自己深夜敲键盘时的影子。他提到的技术写作困境、行业停滞感,以及对社会现实的无奈,正是许多giser的心声。

AI时代的自我怀疑

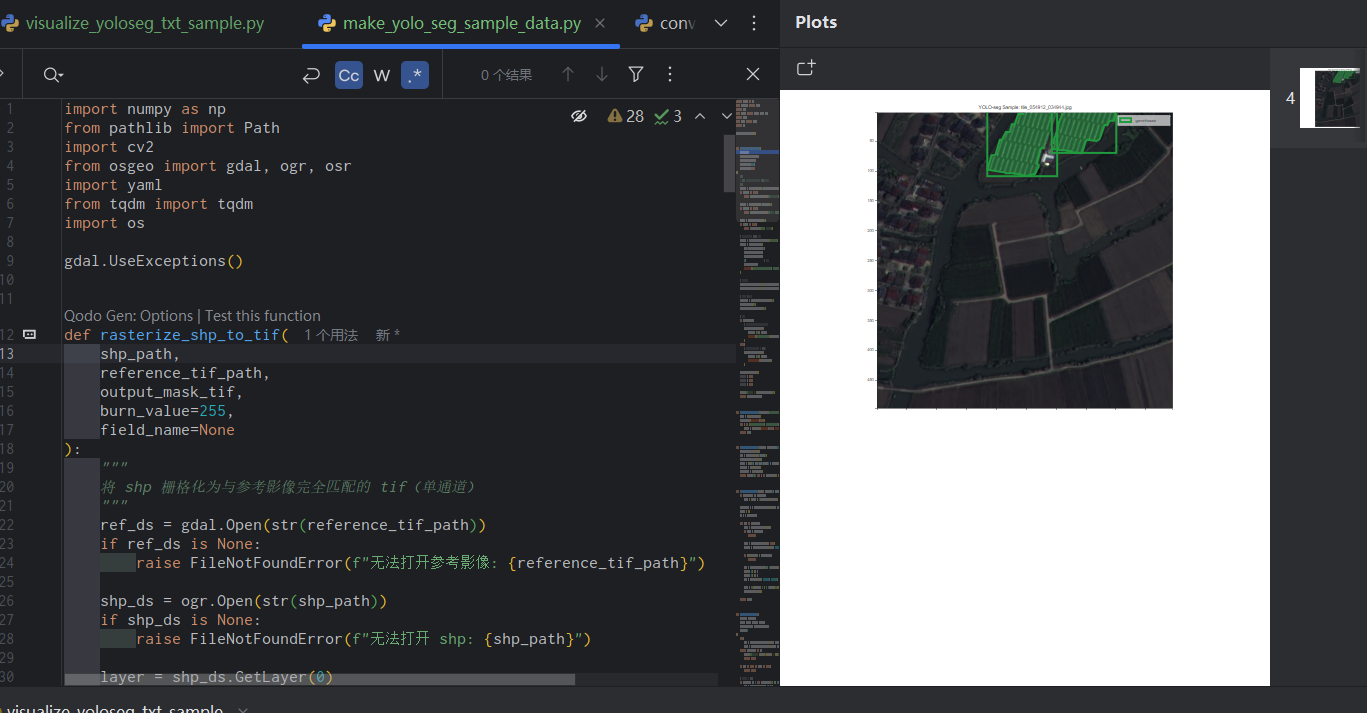

这些年,AI大模型彻底改变了我的工作方式。以前,写代码遇到不熟悉的API,我会花半天泡在搜索引擎里找答案;现在,直接问Grok或ChatGPT,代码示例分分钟到手。效率是高了,可我却开始怀疑:我那些费尽心思写的教程,还有存在的意义吗?就像方便面败给了外卖,技术流公众号的对手,竟成了AI。这念头让我苦笑,也有点凉意。

作为博主,我曾为分享一个遥感工具的使用技巧而兴奋,觉得能帮到同行就值了。可现在,AI的秒答让我觉得自己像个过时的解说员。更别提,一篇技术文章往往要花数小时查资料、捋逻辑,最后可能只有几个人点赞。这种投入与回报的落差,真的让人想“摆烂”。

但冷静下来,我想,技术写作的意义从不只是“教人用工具”。AI能给答案,却给不了我在GIS项目中踩过的坑、熬夜调试时的心路历程,或是对行业趋势的批判性思考。我也曾因思路不顺、怕文章没人看而放弃发布,但后来发现,写作不仅是给读者看,更是为自己梳理思路、沉淀经验。即使只有少数人读到,能引发一丝共鸣,也值得。

概念包装与现实落差

低空经济、CIM、数字孪生到如今的大模型,不过是行业“续命”的强心剂,内里还是“换汤不换药”。尤其是所谓“大模型+GIS”的案例,只是给软件加了个自然语言交互,号称降低门槛,却对专业用户意义有限。许多行业都在追逐AI的热潮,包装新概念,却鲜有实质性突破。

作为遥感技术博主,我也常感受到这种“跟风”的压力。AI、元宇宙、Web3……每个新概念都像一阵风,刮过时人人追捧,风停后却一片寂静。写热点能蹭流量,但如果只是人云亦云,文章很快就会过时。

GIS行业的现状也让我反思,技术人如何在概念炒作中保持清醒?或许,我们可以多写一些“揭秘”式的内容,比如分析AI应用的真实效果,或者探讨技术背后的伦理问题。这些话题不仅能吸引读者,也能为行业注入更多理性思考。

打工人的集体心声

我也曾在深夜问自己:忙碌的意义何在?技术的尽头又在哪里?

“劳心者治人,劳力者治于人”,脑力劳动看似高大上,却在现实中卑微得不值一提。这种无力感,不仅是技术人的,也是所有打工人的。尤其在2025年,经济环境低迷,行业话题冷清,很多人都在“安静”中挣扎求存。

记录即意义

回想这几年,我也有过无数次想关掉公众号的冲动。阅读量低、没反馈,甚至怀疑自己是不是在自说自话。可每次写完一篇,哪怕只有几个人点赞,我都觉得心里亮了一点。写作不仅是输出,更是自省。它让我看清自己的迷茫,也让我在混乱的现实里找到一丝秩序。

我不再纠结“AI会不会取代我”,也不为流量焦虑。未来的路,我想继续写下去。或许是“遥感数据处理的N个坑”,或许是“GISer的职场躺平指南”,又或许是“如何在996后还能爱生活”。无论写什么,我希望这些文字能像微光,照亮自己,也温暖别人。

结语

技术写作的迷雾里,我还在摸索。GIS行业的困境、打工人的疲惫,都是2025年真实的一面。可正是这些挣扎,逼着我去思考、去记录。现实确实魔幻,但只要笔还在手,我就有理由相信,总能写出点什么,留给未来的自己,也留给那些深夜翻手机的你。